随着现代化工业的高速发展和市场需求的不断提高,近年来场(厂)内专用机动车辆的保有量迅速增加,场(厂)内专用机动车辆也逐渐成为特种设备安全监管的热点和难点。为有效遏制场(厂)内专用机动车辆事故的发生,笔者根据浙江省近六年发生的场(厂)内专用机动车辆事故统计结果,分析事故发生的人为、设备和环境方面的原因,提出防范事故的措施,为避免或减少同类事故的发生提供参考。

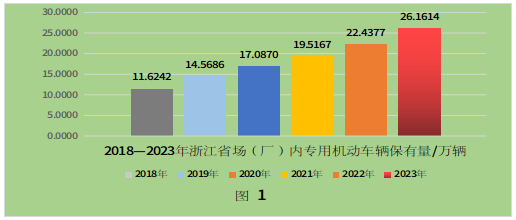

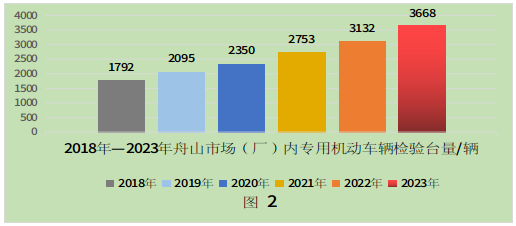

根据现行《特种设备目录》(2014年第 114 号),场(厂)内专用机动车辆分为机动工业车辆和非公路用旅游观光车辆两个类别(简称场机)。根据浙江省市场监督管理局公布的连续六年我省特种设备安全状况中2018—2023年全省场机保有量情况及我市注册登记的场机检验台量(图 1、图2)所示,截至 2023 年年底,全省场机数量达到26.2万辆,为2018年的2.25倍;根据舟山市特种设备管理系统显示我市经检验的场机数量达到3668辆,为2018年的2.05倍。

由于场机工作环境的复杂性、驾驶人员的专业性以及车辆本身固有的缺陷等原因,近几年场机事故越来越多。事故类型主要为车辆侧翻、剐蹭、碰撞及坠落等,其中违规操作引发场机安全生产事故发生率与死亡率一直居高不下。因此笔者对场机事故原因进行系统分析,并提出防范措施,对保护相关人员和货物的安全具有十分重要的现实意义。

一、场(厂)内专用机动车辆事故统计分析

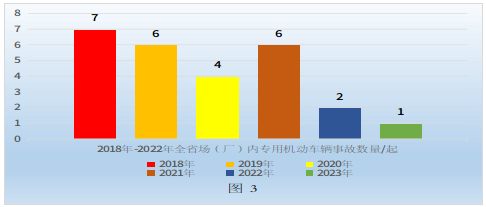

根据近六年浙江省场(厂)内专用机动车辆事故数量(图3)统计,除2020、2022及2023年场机事故数量少于5起,其余年份事故数量均超过5起,其中2018 年为7起,为近六年事故起数最多的一年,且均发生在叉车的使用环节。

从特种设备事故率统计来看,场机仍然在八大类特种设备之中占比最高(见表1),其中 2023 年特种设备事故死亡人数中,场机事故死亡人数为1人,占全省特种设备伤亡人数100%。

年份 | 全省特种设备事故/起 | 机电类/起 | 承压类/起 | 厂机/起 | 厂机事故占有率 |

2018 | 10 | 10 | 0 | 7 | 70% |

2019 | 9 | 8 | 1 | 7 | 77% |

2020 | 9 | 8 | 1 | 4 | 44% |

2021 | 7 | 7 | 0 | 6 | 86% |

2022 | 3 | 2 | 1 | 2 | 67% |

2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |

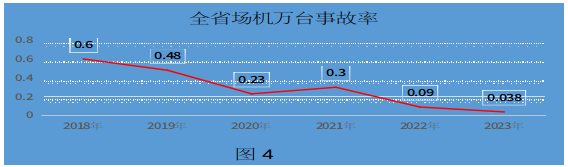

表1 根据2018—2023 年全省场机万台设备事故率统计分析(见图4),虽然场机万台事故率呈现下降趋势,但由于设备基数增大,引发的事故总量仍然居于高位。 二、场(厂)内专用机动车辆事故原因分析 从6年来全省场机事故统计分类发现,场机事故主要原因包括:人为原因、设备原因以及环境因素三类。 (二)设备原因 (三)环境原因 环境原因导致的场机事故主要包括坡路、地面不平和场地尺寸不足等。事故案例:2021年06月,我市某船舶修造企业一辆叉车,司机行驶在非通行车辆的管沟盖板上进行移动工具箱的叉车作业时,因管沟盖板变形使叉车前轮下陷,所叉工具箱发生倾斜和滑移,叉车指挥人员受到撞击挤压,经抢救无效死亡。 (一)建立安全风险防控机制,夯实企业主体责任。一是认真贯彻落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》,突出主要负责人、安全总监和安全员等关键少数人员职责,严格按要求实施“日管控、周排查、月调度”制度,落实安全生产岗位责任。二是强化安全风险意识,加强对重点区域、重点设备和重点环节的风险分析研判,建立《场机安全风险管控清单》,对老旧场机或存在安全风险高的场机进行更新换代;对重点道路、作业场地的周边环境予以防护,确保使用安全。三是建立场机预警机制,制定各类场机设备安全操作规程和维修保养台账制度。按照安全技术规范的要求和场机使用维护保养说明,制定定期检验和维护保养计划,日常故障维修、配件更换记录,做好场机的体检工作。 (二)开展自查自纠专项行动,排查企业风险隐患。一是聚焦使用单位深入开展隐患排查治理工作,强化厂区内日常检查。科学布置人车分流、严格限定行驶路线和作业区域,并设置限速警告、当心伤害等交通安全标志,防止无关人员闯入。道路、作业场地应具备交通安全基本条件,满足GB4387等国家标准的规定,保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好,并应有完好的照明措施。二是聚焦作业人员操作规范,严查场机作业人员持证情况。对照操作规定,指出作业过程中存在的不规范、不标准问题,予以整改。明确场机作业人员必须持证上岗,根据各类场机的性能特点规范操作程序,操作过程应保持精力高度集中,严禁疲劳作业。三是聚焦作业人员技能水平与能力提升。通过学习各类场机安全操作规程、参与应急事故演练、安全知识竞赛及技能比武等竞技方式,提升作业人员具备处置场机突发故障诊断及应急能力。 (三)创新多方监管模式,全面加强场机监管。一是完善监管机制,全面厘清场机使用情况。各监管部门要进一步摸清本区域在用场机数量,作业工况分布、使用情况进行分类统计。充分利用“浙江特种设备在线”系统,强化场机安全风险分析、研判和预警。按照“红橙黄蓝”四色实施分级分类监管,将异常行为列入企业“双随机+重点+信用”监管的重要因素。二是加强联合执法,开展“除险保安”行动。联合应急部门、街道主管部门以及市特检院技术专家“巡诊把脉”,对全市场机重点是修造船企业、水产加工冷冻企业、工业园区和物流园区内叉车,以及热门景区内非公路用旅游观光车的使用情况,进行飞行检查、专项排查、监督抽检。重点督查场机使用单位落实使用安全主体责任情况、场机安全技术状况以及现场作业人员违规操作行为予以赋分,实施联合惩戒,纳入企业信用风险监管平台。三是充分利用数字赋能,完善特种设备安全智治体系。常态化推动在用场机实时全量赋码,深化系统移动端扫码应用场景。持续推进场机动态监管系统建设,将物联感知接入场内机动车辆。通过安装视频监控,北斗定位系统、红外识别等技术手段,将车辆实时定位,减小视线盲区消除风险隐患,将数据上传至企业客户端并接入浙江特种设备在线监管平台,提升监管效能。 (四)强化宣传培训,筑牢安全意识防线。一是聚焦宣传“精准化”,强化特种设备安全知识和应急常识宣传。宣传方式精准,通过“大篷车”形式,巡回开展特种设备安全知识“进校园、进社区、进企业、进公共场所”活动,结合广电传媒、自媒体、微信公众号等新媒体正面报道,使特种设备应急常识深入公众视野。宣传对象精准,注重场机相关企业主要负责人、安全总监、安全管理人员和特种作业人员等重要群体,发挥带头作用。宣传内容精准,根据内部的差异性、针对性、时效性、实用性,扎实开展“三级教育”,营造“知法、懂法、守法”的良好氛围。二是持续开展企业相关人员免费培训工作,明确使用单位岗位职责。根据本单位场机的数量、用途、使用环境等情况,配备场车安全总监和相应数量场车安全员,并逐台明确负责人,不断提高企业相关人员的特种设备安全意识、应急常识和技能水平。使企业做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。 本文针对近六年全省的场机事故进行了统计分析,总结了事故原因并提出了防范措施。使用单位和作业人员应高度重视安全管理的规范性和安全意识的常态性,预防各类场机事故的发生,保障人身和财产安全。

(一)人为原因

人为因素是导致场机事故频发的主要原因。人的不安全行为主要包括:行驶过程观察不到位、违章操作、操作失误、叉齿上违规站人、紧急情况时未停车熄火和超速行驶等,其不安全行为容易导致挤压、撞击、侧翻以及坠落(包括人员坠落和货物坠落)等场机事故,致使作业人员和非作业人员伤亡。其中,行驶中观察不到位最容易伤害到其他人员和驾驶员本人。事故案例1:2020 年11月,我市叉车驾驶员在某旧钢材堆场叉运一块金属板架至加工中心时,由于司机未按要求进行倒车行车或由导向员引导,且在行驶中没有仔细观察叉车周围行人动态遇紧急情况突然刹车,导致叉车装载货物因惯性向前滑移,撞击路人致其当场死亡。事故案例2:2021年11月,我市某水产公司一辆叉车行驶至仓库出入口时,司机试图伸手按仓库卷帘门按钮,导致叉车快速冲出仓库月台倒翻落地,最终导致司机被叉车内滑出的电瓶箱挤压造成死亡。

设备原因导致的场机事故主要包括:制动器失效、电气装置故障以及工作装置失效等。设备故障容易导致挤压现象的发生,如出现物体与障碍物的挤压,或人员被挤压在叉车与其他物体之间等。其中,工作装置功能失效主要包括:货叉锁止装置失效、货叉反装等。事故案例:2018 年某市公司员工驾驶一辆货叉无限位销的叉车,搬运螺纹钢的过程中叉车发生倾覆,导致驾驶员被叉车砸中当场死亡。三、事故预防与对策